そもそも基準音とは何か

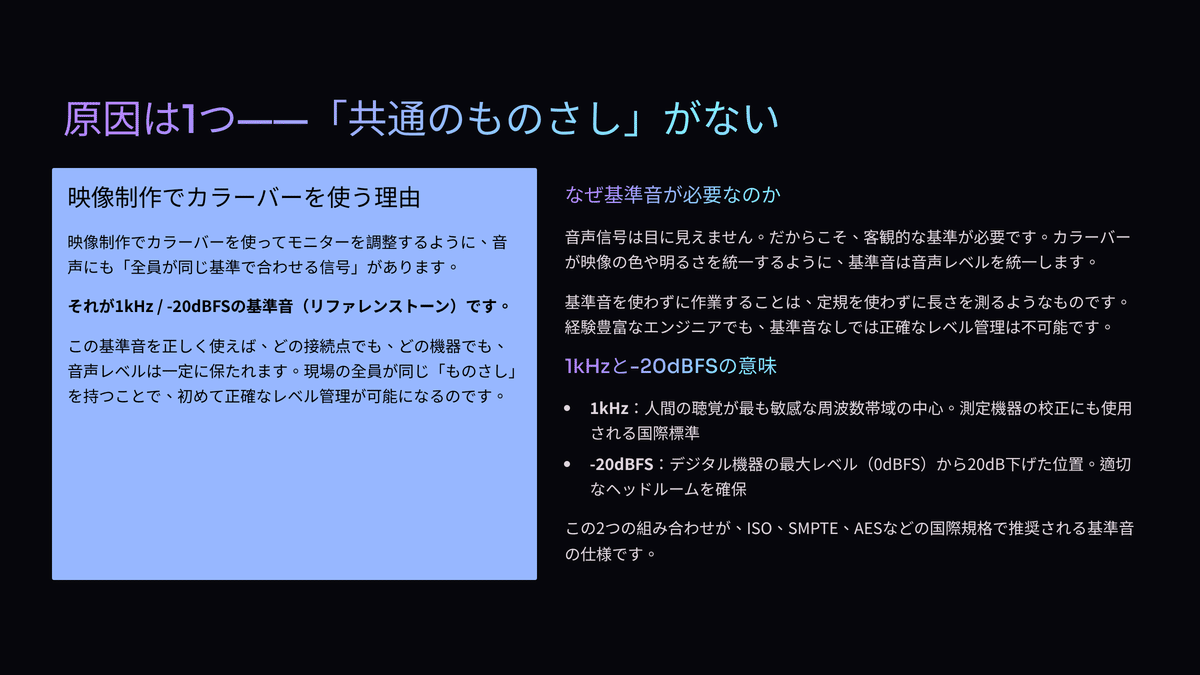

基準音とは、音響システム全体の「ものさし」となる信号です。最も代表的なのが 1kHz(1000Hz)のサイン波で、これは人間の耳が最も感度よく聞き取れる周波数帯にあり、古くからテスト信号の標準として使われてきます。

映像の世界でいえば、カラーバーがモニターの色や明るさを合わせる基準になるのと同じ役割です。音の世界では、この基準音を使ってシステム全体のレベル(音量)を揃えます。

なぜ基準音が必要なのか

音響システムは、マイク → ミキサー → 配信エンコーダー → 視聴者のデバイスと、信号が何段階も受け渡されます。この途中のどこかでレベルがずれると、音が歪んだり、逆に小さすぎて聞こえなかったりします。

基準音を最初に通すことで「この音量が基準ですよ」という共通認識をシステム全体で持たせることができます。全員が同じものさしで測るから、どこで問題が起きているかもすぐわかるわけです。

基準レベルの代表的な規格

用途によって「基準音をどのレベルで流すか」が異なります。

放送の場合、1kHzの基準音を -20dBFS で記録・送出するのが日本の放送規格(ARIB)の標準です。これはラウドネス基準の -24LKFS と組み合わせて運用されます。

ライブ配信やWeb配信では、厳密な規格がないことも多いですが、放送に準じて -20dBFS または -18dBFS を基準にするのが実務的に安全です。

アナログ機器との接続では、0dBu(0.775V)が基準になることが多く、これがデジタルの -20dBFS に対応するように設計されている機器が一般的です。

音声レベルが合わない現場は、なぜ繰り返し事故を起こすのか — 基準音(リファレンストーン)完全ガイド

映像の現場で、こんな経験はないだろうか。

リハーサルでは問題なかったはずの音声が、本番で突然歪む。あるいは逆に、配信の視聴者から「声が小さすぎて聞こえない」とコメントが入る。慌ててフェーダーを触り、今度は音が割れる。収録素材を編集室に渡したら「レベルが合っていない」と差し戻される。

これは珍しい話ではない。

SMPTE(米国映画テレビ技術者協会)が推奨するレベル管理手法であるSMPTE RP 155は、1990年代から存在する。にもかかわらず、映像制作の現場では音声レベルの不一致によるトラブルが後を絶たない。その根本原因は、「音の基準線」を引かないまま本番に臨んでいることにある。

映像の世界には、カラーバーという共通言語がある。撮影から編集、送出に至るまで、カラーバーを基準にモニターの色と明るさを揃えることで、映像の品質を担保する。これは映像に関わる人間なら誰でも知っていることだ。

では、音声の世界でカラーバーに相当するものは何か。

それが「基準音(リファレンストーン)」、具体的には1kHz / -20dBFS のサイン波だ。

この信号ひとつで、マイクからミキサー、配信エンコーダー、そして視聴者の耳に届くまでの全経路のレベルを統一できる。映像でカラーバーを使うのと同じように、音声では基準音を使って「ものさし」を全員で共有する。

しかし現実には、この基準音の正しい使い方を体系的に学ぶ機会は限られている。放送局の技術部門では当然の知識だが、Web配信やライブイベントの現場では「なんとなくメーターを見て合わせている」というケースが圧倒的に存在する。

「メーターが振れているから大丈夫」——この思い込みが、実は音声トラブルの温床になっている。なぜなら、メーターには種類があり、同じ音声信号でもピークメーターとVUメーターでは表示値が異なるからだ。この違いを知らないまま「メーターで合わせた」と言っても、それは目盛りの違う定規で同じ長さを測ろうとしているのと同じことだ。

基準音は、メーターの種類に関係なく、誰が測っても同じ値を示す。これが「基準」たる所以だ。

この記事では、なぜ1kHzなのか、なぜ-20dBFSなのか、その科学的根拠から実際の調整手順まで、音声の基準線を引くために必要なすべてを体系的に解説する。

音声信号の旅路 — なぜ「ものさし」がなければ破綻するのか

音声信号は、現場から視聴者の耳に届くまでに、最低でも4つの機器を経由する。

たとえば、企業のライブ配信でよくある構成を考えてみよう。マイク → オーディオミキサー → 映像スイッチャー(ATEMやTriCasterなど) → 配信エンコーダー → 配信プラットフォーム → 視聴者のデバイス。この経路上には、アナログからデジタルへの変換(A/D変換)、デジタルからデジタルへの受け渡し、そして場合によってはデジタルからアナログへの変換(D/A変換)が含まれる。

ここで重要なのは、各機器が持つ「0dB」の意味が統一されていないという事実だ。

アナログ機器の世界では、基準レベルとして0dBu(0.775V RMS)が広く使われている。一方、デジタル機器の世界では0dBFSが「天井」、つまりこれ以上大きくできない絶対的な上限を意味する。この2つの「0dB」は、まったく異なる概念だ。

さらに厄介なことに、アナログの0dBuがデジタルの何dBFSに対応するかは、規格によって異なる。

規格 アナログ基準 対応するデジタルレベル 主な採用地域 SMPTE RP 155 +4dBu -20dBFS 北米・日本 EBU R68 0dBu -18dBFS 欧州

(出典:SMPTE RP 155:2014「Reference Levels for Analog and Digital Audio Systems」、EBU Technical Recommendation R68-2000)

つまり、北米・日本の規格で調整された機器と、欧州規格の機器を混在させた場合、同じアナログ信号を入れてもデジタル側の表示値が2dB異なる。2dBは小さく聞こえるかもしれないが、これが信号経路上の複数箇所で積み重なると、最終的に6〜10dBのずれに発展することがある。

10dBの差は、人間の聴覚において「音量が約2倍に感じる」レベルの変化だ(出典:ISO 226:2003に基づく等ラウドネス曲線の知見。厳密には周波数帯や音圧レベルにより異なるが、1kHz付近の中域では概ねこの関係が成立する)。

「合っているつもり」が最も危険な状態

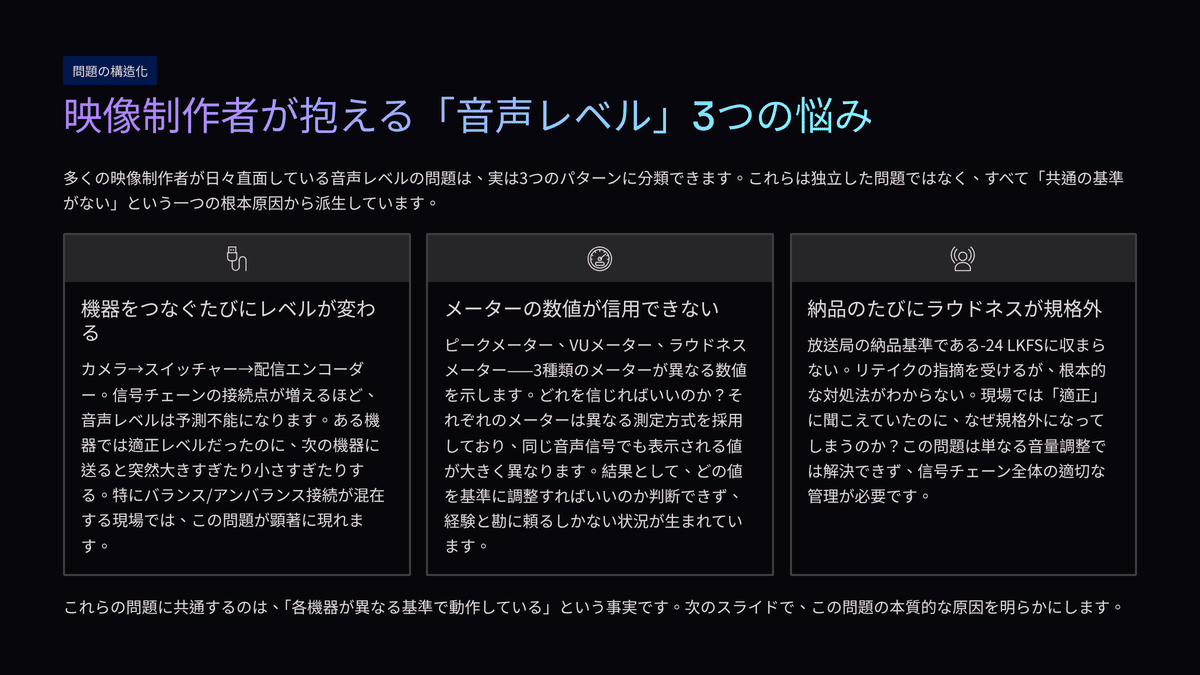

現場で起きるレベル不一致には、3つのパターンがある。

1. 機器間の基準ずれ(発生経路:アナログ-デジタル変換ポイント) 前述のSMPTE/EBU規格の違い、または機器のデフォルト設定の違いにより、信号の受け渡しポイントでレベルがずれる。特にアナログミキサーとデジタルスイッチャーの接続点で起きやすい。

2. メーター誤読(発生経路:オペレーター側の認識) ピークメーターとVUメーターでは、同じ音声信号に対する表示値が異なる。VUメーターは信号の平均的なエネルギーを表示し、ピークメーターは瞬間的な最大値を表示する。音楽素材の場合、ピーク値はVU表示値よりも12〜18dB高くなることがある(出典:AES-17-2020「AES standard method for digital audio engineering — Measurement of digital audio equipment」における信号測定のガイドライン)。この差を理解していないと、「VUメーターで0を指しているから大丈夫」と思っていても、実際のピーク値はデジタルの天井(0dBFS)を突き破っている可能性がある。

3. 経路途中の不正ゲイン(発生経路:機器の入出力設定) 音声が経由する各機器の入力ゲインや出力レベルが、前段の出力と整合していない場合に起きる。たとえば、ミキサーの出力が-20dBFSで正しく調整されていても、次段のスイッチャーの入力ゲインが+6dBに設定されていれば、そこで信号は-14dBFSに跳ね上がる。

この3つのパターンは互いに独立しており、同時に複数が発生することもある。そして厄介なのは、単体の機器だけを見ていても問題に気づけないという点だ。各機器のメーターはそれぞれの内部基準で動いているため、「自分のメーターでは正常」なのに「受け取り側では異常」という状態が容易に成立する。

基準音がこの問題を解決できる理由

ここで基準音の出番となる。

1kHzのサイン波は、純粋な単一周波数の信号だ。これには2つの決定的な特性がある。

第一に、ピーク値とRMS値(実効値)が一致する。 正確には、サイン波のピーク値はRMS値の√2倍(約1.414倍、dB換算で約3dB差)だが、メーターの校正においてこの関係は固定値であり予測可能だ。音楽やスピーチのように波形が複雑な信号では、ピークとRMSの比率(クレストファクター)が素材によって変動するため、機器間の比較に使えない。サイン波であれば、どの機器のどのメーターで測定しても、既知の関係性に基づいて正確に比較できる。

第二に、1kHzは人間の聴覚特性において「基準点」として機能する。 ISO 226:2003で規定された等ラウドネス曲線では、音の大きさの単位「phon(フォン)」の定義そのものが1kHzを基準としている。具体的には、1kHzの音を60dB SPLで聞いた場合の大きさが「60phon」と定義され、他のすべての周波数はこの1kHzとの比較で評価される(出典:ISO 226:2003「Acoustics — Normal equal-loudness-level contours」)。

つまり基準音は、機器のためだけでなく、人間の耳のためにも「ものさし」として最適化された信号なのだ。

この基準音を信号経路の起点から順に流し、各ポイントで同じ値を示すことを確認する。この作業を「ラインアップ(line-up)」と呼ぶ。放送局では番組送出前の必須手順として毎日実施されているが、Web配信やライブイベントの現場では省略されることが珍しくない。

では具体的に、どのような手順でラインアップを行えばよいのか。どの機器のどのメーターを、どの数値に合わせればよいのか。そして、合わせたあとに本番でずれないための運用ルールとは何か。

ここから先の有料パートで、そのすべてを解説する。

この記事で手に入るもの

ここまで読んで、「基準音が大事なのはわかった。で、具体的にどうすればいいのか」と思っているなら、それは正しい反応だ。

概念を理解しただけでは、現場の音は良くならない。必要なのは、明日の現場ですぐに使える具体的な手順と判定基準だ。

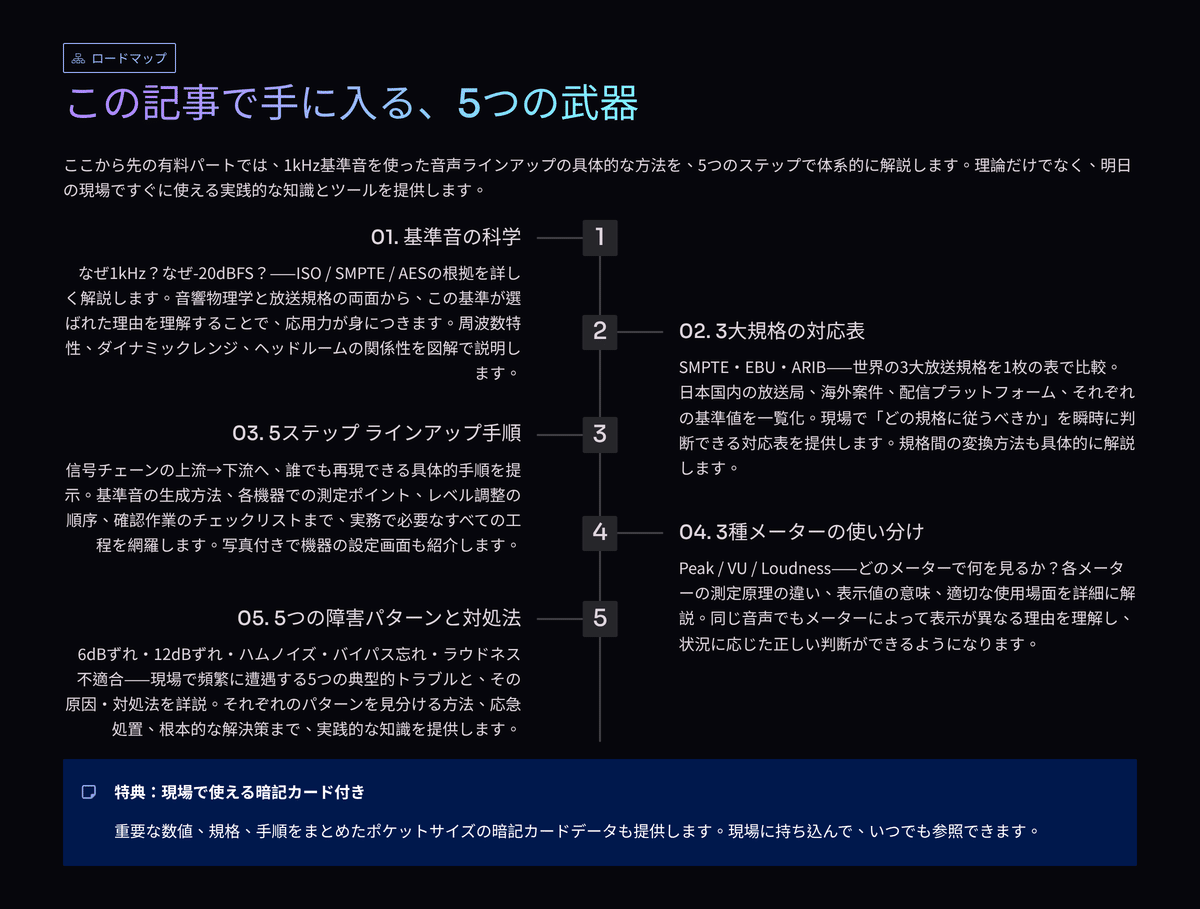

この記事の有料パートでは、以下の内容を体系的に解説する。

【基礎編】基準音の科学 — なぜ1kHzで、なぜ-20dBFSなのか

「1kHzを使う」と言われて、そのまま従うだけでは応用が利かない。周波数の選定理由を、人間の聴覚特性(ISO 226:2003)とメーター校正の原理から解説する。また、-20dBFSという数値がSMPTE RP 155でどのような根拠に基づいて決められたのか、ヘッドルームの考え方とあわせて説明する。「なぜそうなのか」を理解すれば、規格が異なる現場に行っても自分で判断できるようになる。

【規格編】3つの基準レベル規格を整理する

世界には主要な基準レベル規格が3系統存在する。SMPTE RP 155(北米・日本)、EBU R68(欧州)、そして日本の放送で使われるARIB TR-B32のラウドネス基準。これらの関係を1枚の対応表にまとめ、「どの現場でどの数値を使えばよいか」を即座に判断できるようにする。

【実践編】5ステップのラインアップ手順

基準音の発生から、送り出し側の調整、受け側の確認、チェーン全体の検証、そして本番前の最終確認まで。各ステップの所要時間と判定基準を数値で示し、手順通りに進めれば誰でも再現できる形にした。ATEMシリーズやTriCasterなど、映像制作で使われるスイッチャーでの実践方法にも触れる。

【メーター編】ピーク・VU・ラウドネス — 3種のメーターの読み分け方

同じ音声信号を3種類のメーターで見たとき、表示値がどのように異なるかを具体的な数値で比較する。「どのメーターでどの数値を見ればよいか」の判定表を提供する。

【トラブル編】現場で起きる5つの失敗パターンと対処法

基準音を使っていても起きるトラブルがある。経験豊富な技術者でも見落としがちな落とし穴を、発生原因と対処手順つきで解説する。

【記憶定着編】現場で使える暗記カード

記事の内容を、短いキーフレーズと記憶に残るメンタルモデルに変換した「暗記カード」を収録する。現場で迷ったときに思い出せるように設計した。

映像の現場で「音のことはよくわからない」と感じている人にこそ、この記事を読んでほしい。基準音の使い方は、音響の専門知識がなくても理解できる。なぜなら、やっていることは「全員が同じものさしを使う」というシンプルな原則だからだ。

映像でカラーバーを合わせるように、音声で基準音を合わせる。この習慣を身につけるだけで、音声トラブルの構造的な原因を取り除くことができる。

ここから先が、その具体的な方法だ。

ここから有料パートです

コメント